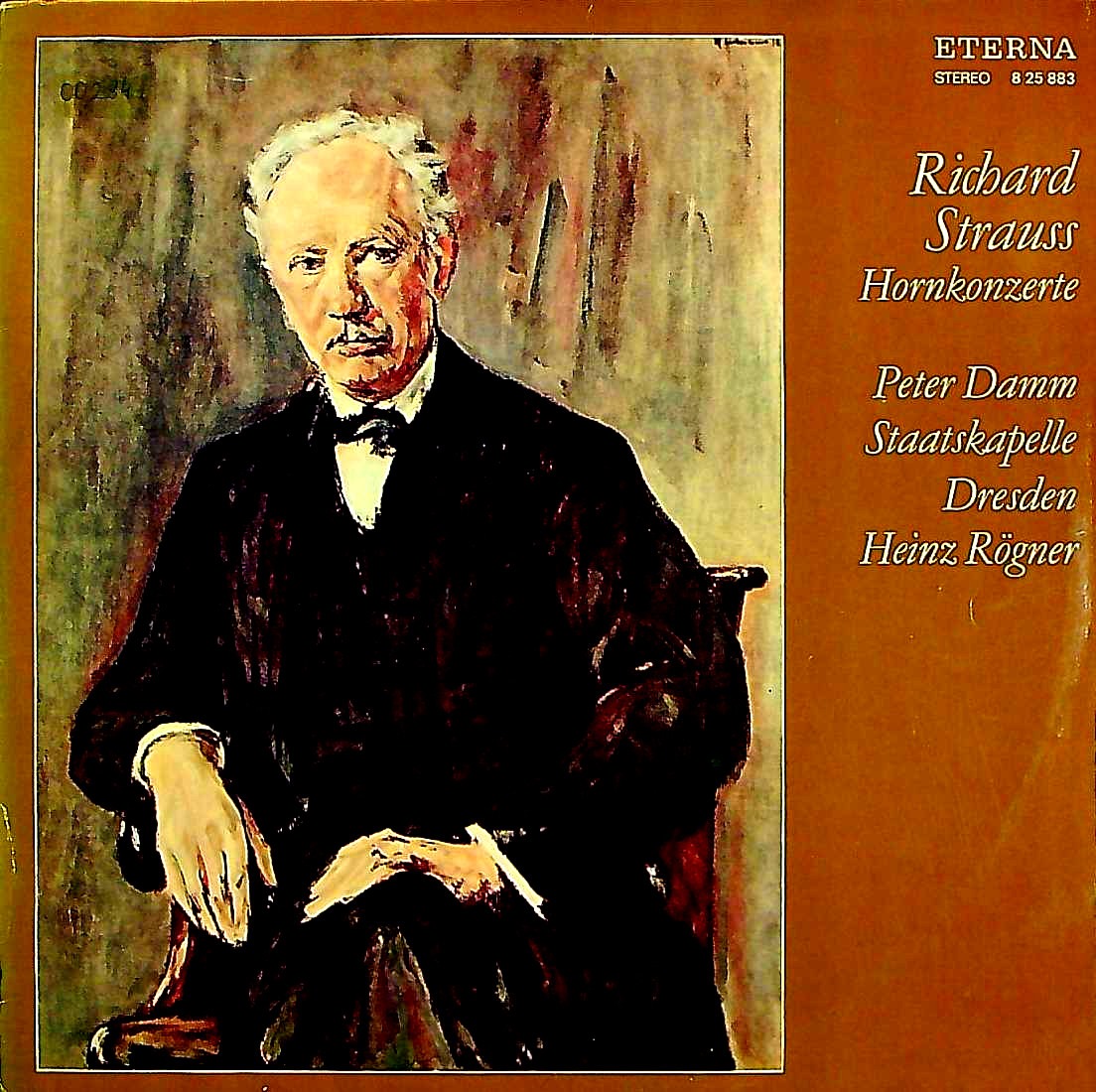

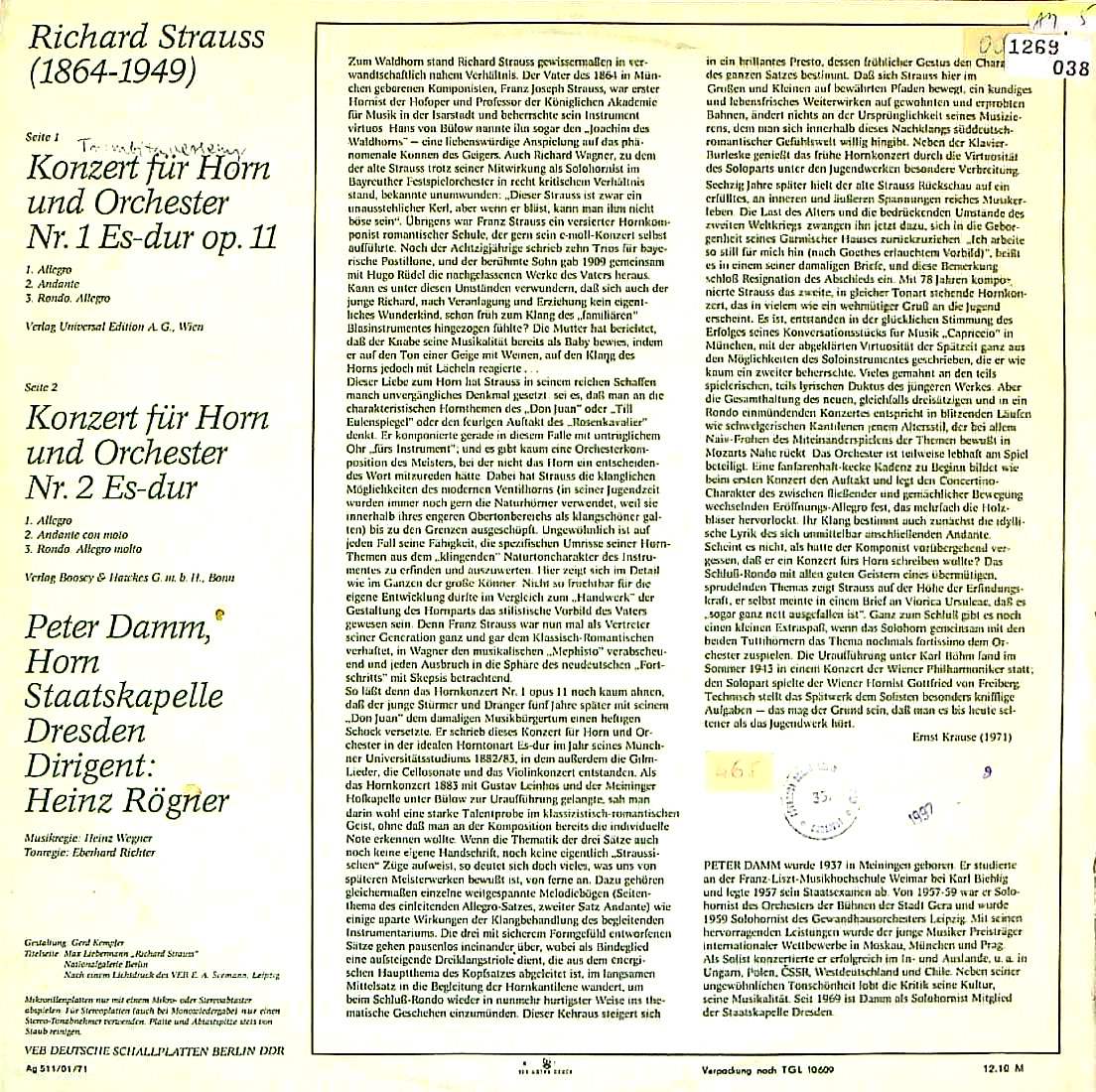

[ETERNA] P.ダム(hr) H.レーグナー指揮ドレスデンsk. / R.シュトラウス:Hr協奏曲1番Op.11, Hr協奏曲2番 ホ長調

商品コード: 1269-038n

商品詳細:P.ダムは、ケンペのシュトラウスシリーズで、同じドレスデンsk.と録音('76年)しているが、これは、それより前の1970~71年の初回録音。それだけ、この曲に対するP.ダムへの信頼が厚かったのだろう。しかし、その前にレーグナーのオケもまた、注目されるべきである。同じ演奏が、指揮者の違いでここまで変わるというのを見せつけられた。レーグナーのゆっくりだが生き生きとしたリズム感は、なかなか素晴らしい。巨匠ケンペに充分対抗できる。ダムも応えて、悠然とソロを吹く。ハインツ・レーグナー(1929- 2001)はライプツィヒに生まれ。ライプツィヒ音楽大学に進み、ピアノとヴァイオリンを学んだ。卒業後、ヴァイマル国立歌劇場の第二指揮者に就任し、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、シュターツカペレ・ドレスデンなどに客演した。ドイツ再統一以前には東ドイツで活動し、1958年ライプツィヒ放送交響楽団の首席指揮者、1962年ベルリン国立歌劇場の常任指揮者、1973年ベルリン放送交響楽団の首席指揮者にそれぞれ就任した。1983年4月~1992年3月には読売日本交響楽団の第5代常任指揮者を務めた。緻密な音楽作りで知られ、人材不足気味のドイツ期待の星として大きく喧伝された時期もあったが、晩年は、愛妻を亡くしたことで精彩を欠いていた。2001年、ライプツィヒで没した。ベルリン国立歌劇場/ベルリンsk.では1962年事件が起きる。何と音楽総監督のフランツ・コンヴィチュニーが急逝してしまう。1964年に正式にスウィトナーが任命されることになるが空白の1962-1964年の間ライプツィヒで活躍していた3人の指揮者、ハインツ・フリッケ[1927-2015](ライプツィヒ市立オペラ)、ヘルムート・ザイデルマン[1901-1962](ライプツィヒ市立オペラ)、ハインツ・レーグナー(ライプツィヒ放送大管弦楽団)の3人でカバーすることになった。コンヴィチュニーは亡くなる以前からサブで起用しており、空白を埋めるには彼ら以外いなかった。レーグナーは1962年9月のシーズン開始から移ることができ、12月にはベンツィン文化大臣から音楽総監督に任命。当時のベルリン国立歌劇場は、1955年の再建オープンから運営規模が大掛かりになっていたことから、音楽総監督を複数置くことを可能としていた。こうして1964年にスウィトナーが任命された後も、レーグナーとフリッケは1974年までサブとしてベルリン国立歌劇場/ベルリンsk.の音楽総監督補佐として残った。ライプツィヒ放送o.の指揮者でしかなかったレーグナーはここで一気にその存在感を増し、録音機会が増えることになる。その後のレーグナーの躍進はご存じの通り。ここではペーター・ダムが主役だがダムは既に押しも押される名手となっている。それが証拠にケンペとの全集録音でも当然のようにペーター・ダムが起用された。ペーター・ダム(1937-)はテューリンゲン州マイニンゲン生まれで1959年ライプツィヒ・ゲヴァントハウスo.の首席ホルン奏者、1969年からは・ドレスデンsk.の首席ホルン奏者となる。ドレスデンのカール・マリア・フォン・ウェーバー音楽大学で長年にわたり指導し、多くの国際音楽セミナーでも講師を務めた。2002年、シュターツカペレ・ドレスデンを辞すると、名誉団員となった。世界中にファンが多い。

ダムの在庫一覧へ