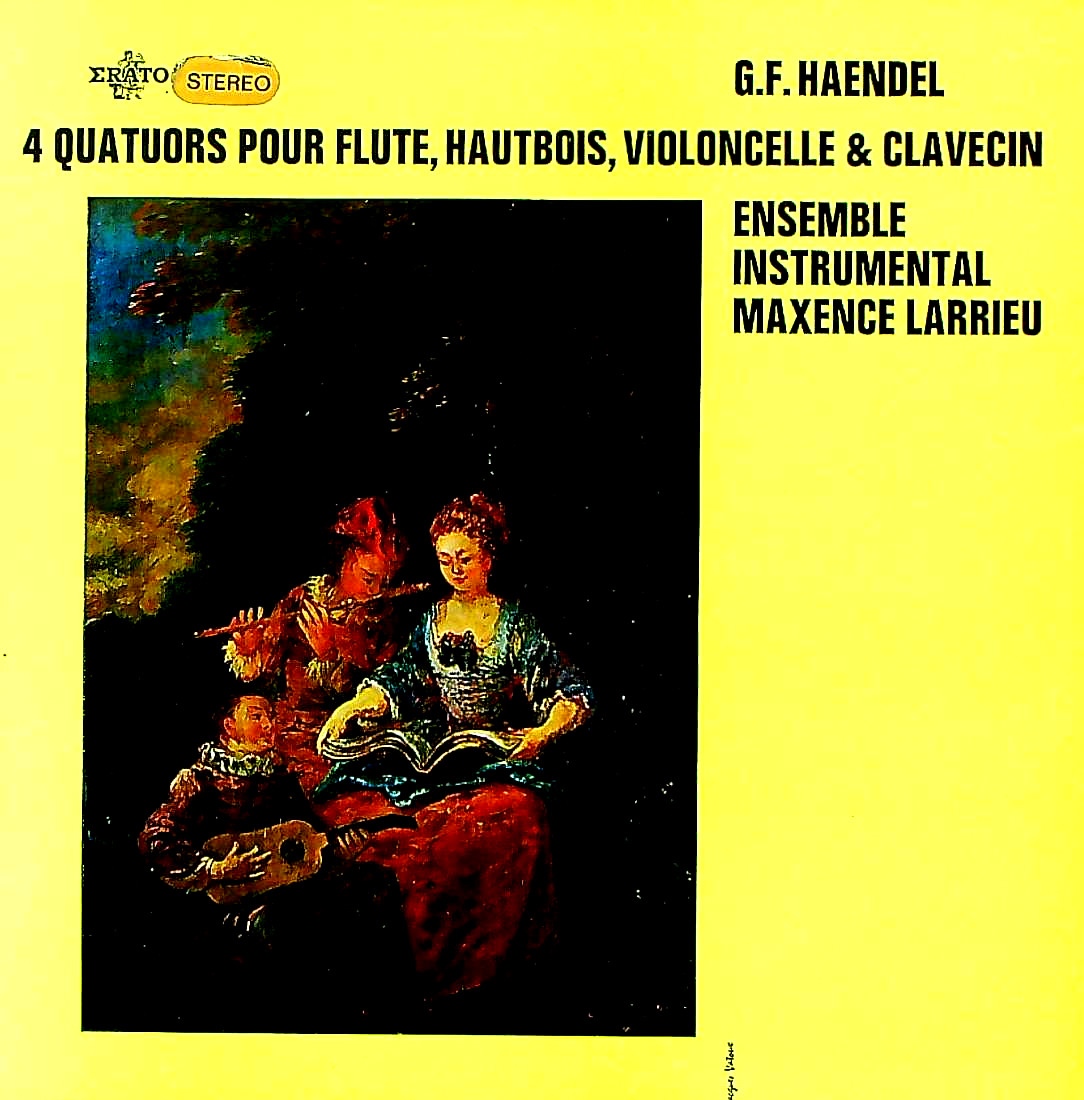

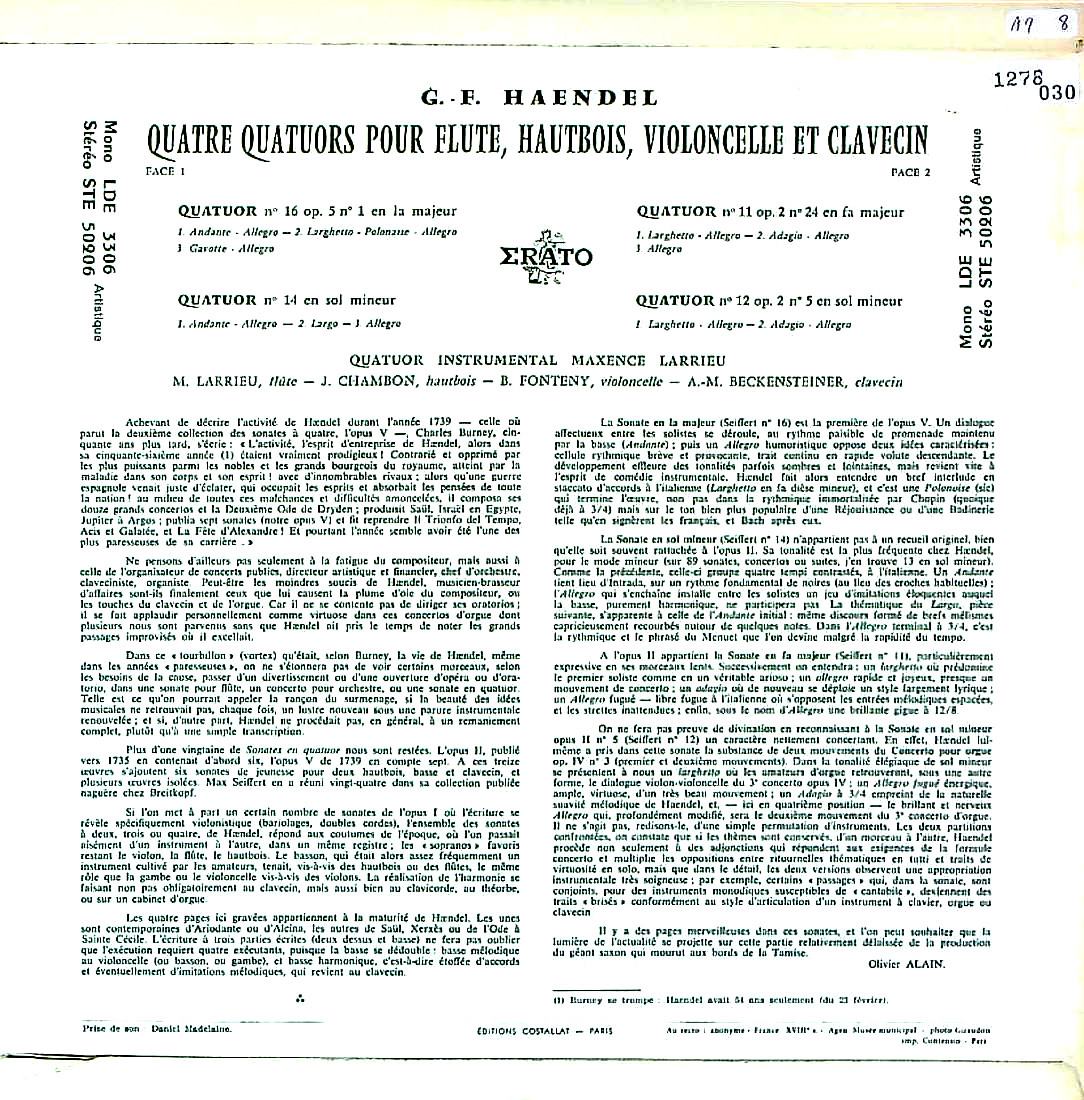

[ERATO] M.ラリュー器楽四重奏団/ ヘンデル:トリオ・ソナタ(4曲)/11番Op.2-24, 12番Op.2-5, 14番, 16番Op.5-1

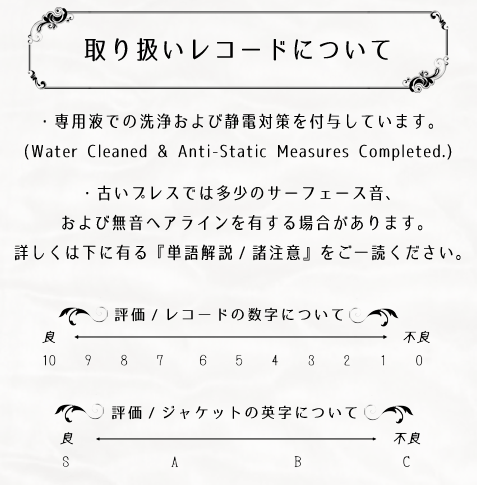

商品コード: 1278-030

商品詳細:ヘンデルのトリオソナタOp.2から2曲とOp.5から2曲のどちらの作品群も、FlとObという設定ではない。これは、ラリューのFlとシャンボンのObの2管で編曲されたもの。FlとObという性格の異なる管楽器を同時に用いることで、音色の近い(例えば2Vnのような)演奏では得られない曲の輪郭が鮮明になる。特にObが入ることで、憂いという要素が強くなり、心に訴えかける力が生まれている。STEの音質は素晴らしく、大変よくできたヘンデルの室内楽集になっている。今回曲名の表記と実際の曲が全く異なり、また表記も現在とは全く異なるため、ジャケットの表記は完全に無視して、実際の演奏から4曲の曲名を明らかにした。曲の特定に30分以上かかっている。それぞれHWV番号を表記したので、当番号は当社の作品名が完全に正しい。ヴァイヴァルディもそうだがヘンデルも録音当時と表記が異なる作曲家の為、曲名表記には気を付けており、現在の表記に合わせる為検証することは多い。大手CDメーカーでさえこの作業をやらないケースがあり、当社では専門店としての仕事として、コピーしただけの安易な日本語訳にならないよう注意している。レコードのタイトルからして「4つの四重奏曲」とあるがヘンデルに四重奏曲は存在せず、トリオ・ソナタが正しい。3声をフルート、オーボエ、チェロ、チェンバロの4つの楽器で演奏してるだけであり、トリオ・ソナタの軽度な編曲演奏である。これをジャケット表示通り、「四重奏」などと記載したら、表記した人間の知性を疑わざるを得ない。店としての根本姿勢を問われるものである。演奏は勿論当時最高ランクであり、ラリューのフルートはしっかり時代考証を考えたう上で敢えて横笛を使ったモノである。それぞれ4曲ともヘンデルが指定した楽器編成とは異なるが、そのあたりは演奏者に任せられており、ERATOは特に表記する義務を感じなかったというだけの事である。ヘンデルが指定した楽器編成と寸分たがわぬ演奏をする古楽団体も存在するがむしろ少数派であり。編曲は当然という暗黙の了解があるからだろう。従って当社でも原曲の楽器指定の表記は避けた。全体として1960年代中期録音としては素晴らしい仕上がり。尚ERATOのステレオであるSTE***シリーズは高音質ではあるがDECCAのSXLシリーズとは根本思想が異なるので理解された上でご購入されたい。全てのSTE***シリーズにいえる事であり音質の前に音楽があることを熟知しているフランスの良心でもある。

ラリューの在庫一覧へ