商品コード: 1279-044

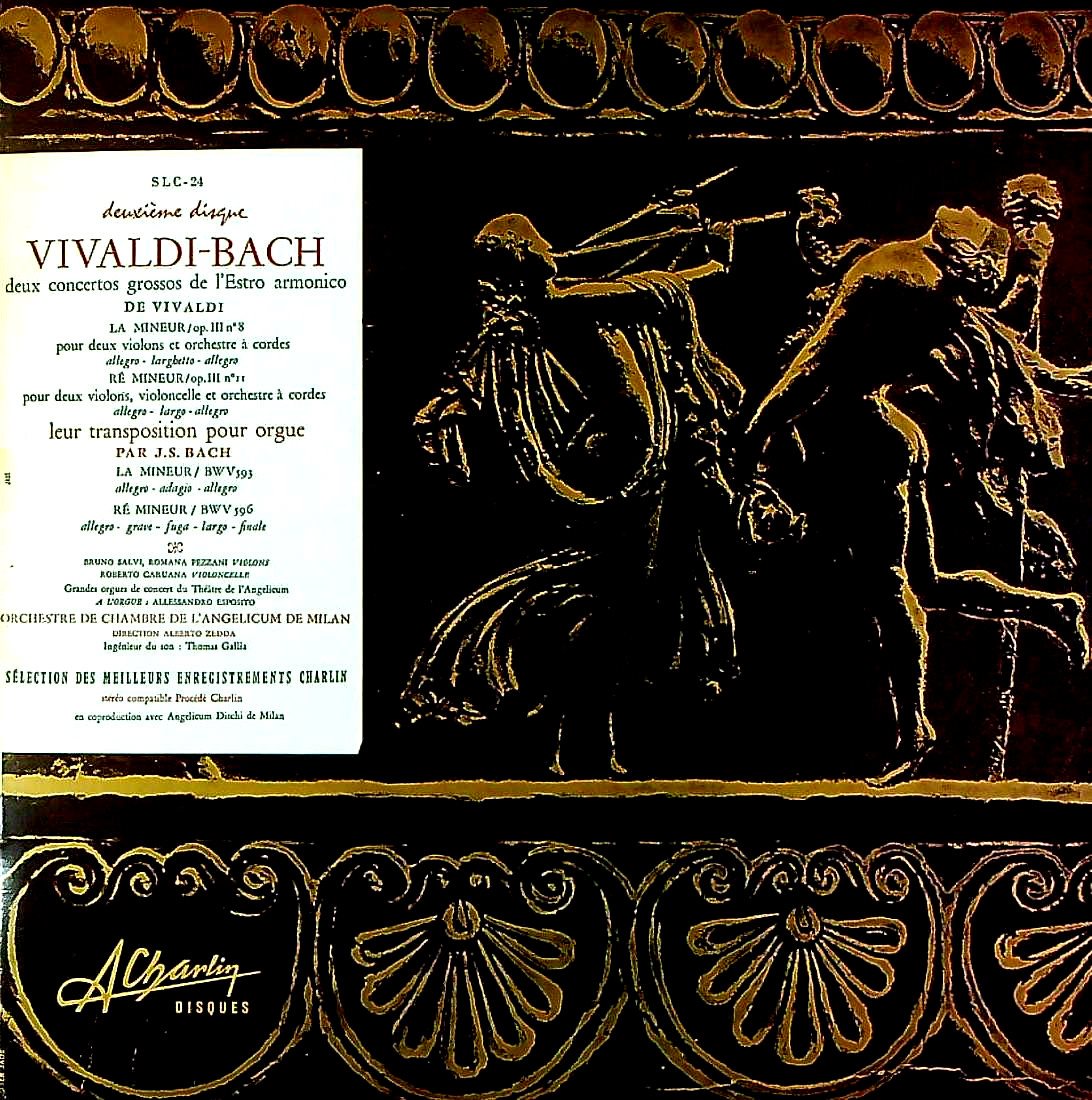

[Disques A Charlin] A.ゼッダ指揮ミラノ・アンジェリクム室内o.B.サルヴィ, R.ペッツァーニ(vn) R.カルアーナ(vc) A.エスポージト(org)/ ヴィヴァルディ:合奏協奏曲「調和の霊感」Op.3~8,11番, バッハ:Org協奏曲2番B.593, 5番B.596

商品コード: 1279-044

商品詳細:シャルラン・レーベル初期の録音で、この頃はシャルラン自身の手で収録している。ヴィヴァルディの原曲をどのようにバッハが編曲し、自分の曲として、昇華していったかが体験できる優れた企画盤。ヴィヴァルディの合奏協奏曲2曲が、それぞれB面でオルガンソロの曲になり、まったく異なる顔を見せる。これが「バッハの時代を集積した」という業績が語れる所以だ。その鮮やかな手の内を高音質で体験出来る。同じ曲が全く姿を変える瞬間に立ち会える。有名なSLC 2がVol.1とすればこちらはVol.2といえる。SLC 24であるVol.2はSLC 2と比較しプレスも少なく、知られているとは言えないが、シャルランはこの企画が相当気に入っていたと言える。ヴィヴァルディ:調和の霊感Op.3は12曲からなる協奏曲集で合奏協奏曲と似ている。この協奏曲集はヴィヴァルディの様々な意図がある。例えば、曲の配列においても、長調→短調→長調……となるような工夫がなされている。ただし、長調でこの曲集を完結させるという意図があり、第10・11・12番は短調→短調→長調となっている。独奏楽器はヴァイオリン4本のもの、ヴァイオリン2本のもの、ヴァイオリン独奏のものがそれぞれ4曲ずつある。チェロは独奏に加わることもあるが、多くは通奏低音と同じ旋律を演奏する。同一のソロ楽器のための協奏曲集ではない。コレッリのもののように独奏楽器はトリオ・ソナタの形式をしていないのが特徴である。1711年にアムステルダムのエティエンヌ・ロジェより出版された。 収録曲を見ていこう、A面1曲はヴィヴァルディ:調和の霊感Op.3~第8曲・2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調である。 J.S.バッハはこれを「オルガン協奏曲第2番イ短調 BWV 593」に編曲した。このLPではB面1曲目にA.エスポージトのオルガンソロで演奏されている。A面2曲目は調和の霊感Op.3~第11番・2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調。J.S.バッハはこれを「オルガン協奏曲第5番ニ短調 BWV596」に編曲した。第4楽章はシチリアーナ。J.S.バッハはこれにほとんど手を加えていない。第3楽章のフーガ(フガート)はバッハに似た雰囲気を持つ。このLPではB面2曲目に同じくA.エスポージトのオルガンソロで演奏されている。A面の2曲がB面の2曲にそれぞれ対応したビフォー/アフターになっている。シャルランはこのバッハが他人の曲を編曲してオルガン・ソロの為の協奏曲としたものに余程の興味を持ったのだろう。因みにバッハの同様のソロ楽器の為の協奏曲はチェンバロ・ソロ用が16曲、オルガン・ソロ用が5曲、4チェンバロ+管弦合奏用が1曲と全部で22曲も存在する。オルガン・ソロ用は1曲BWV595 のみがヨハン・エルンスト(1696-1715) 原曲で、残り5曲はヴィヴァルディ原曲である。恐らく全てイタリア作品である。当時バッハが最先端の協奏曲形式とイタリア音楽を深く学び吸収することになった。これらは全て1720年以前に出版されている。バッハは1720年から完全に自前の協奏曲の作曲を始める(ブランデンブルク協奏曲を除く)。1720年ヴァイオリン協奏曲イ短調BWV 1041 を作曲、以降傑作が次々に生み出された。バッハのような大作曲家でさえ、最初は他人の曲の編曲で腕慣らしを行った事実が興味深いのである。シャルランもきっとそれを言いたかったに違いない。

エスポージトの在庫一覧へ