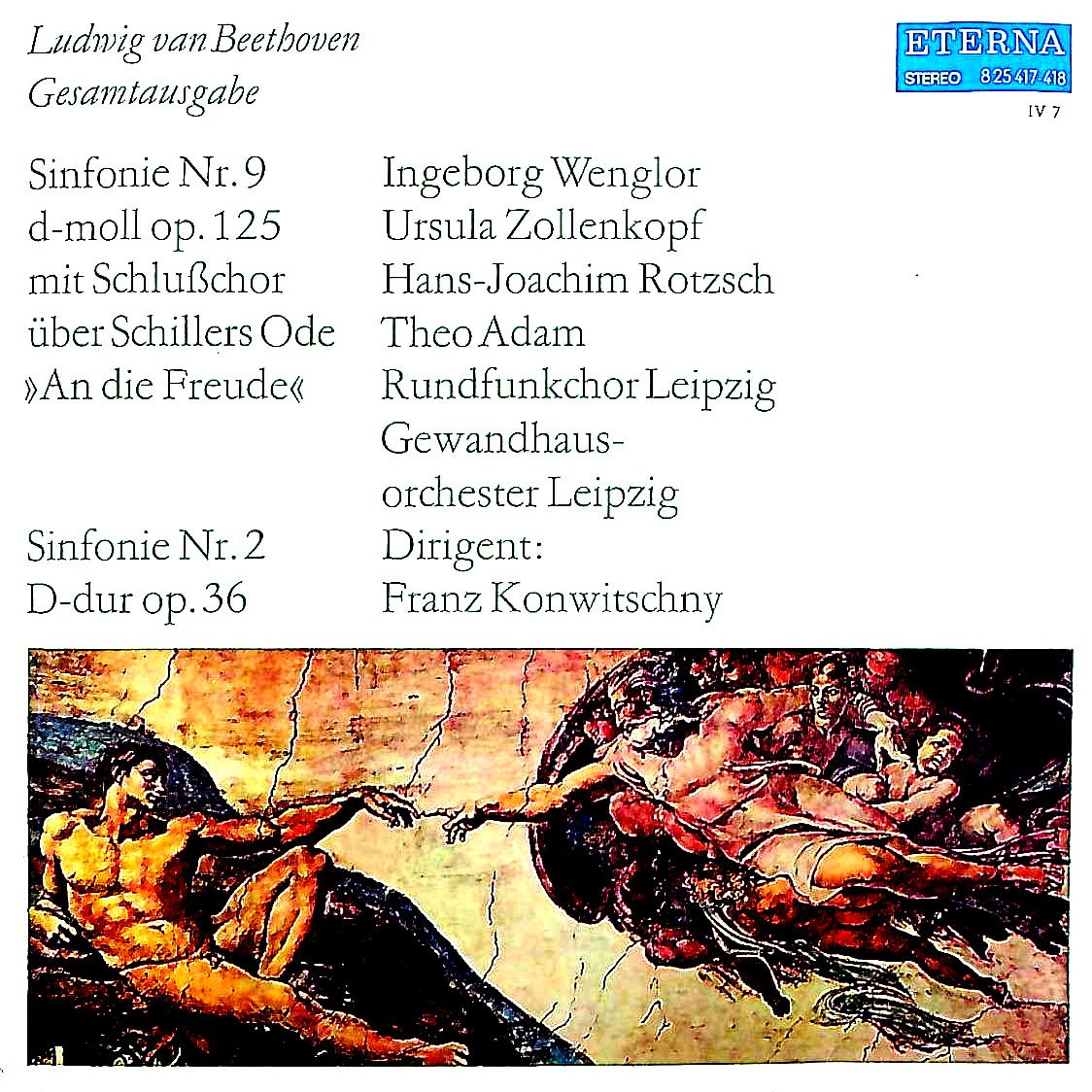

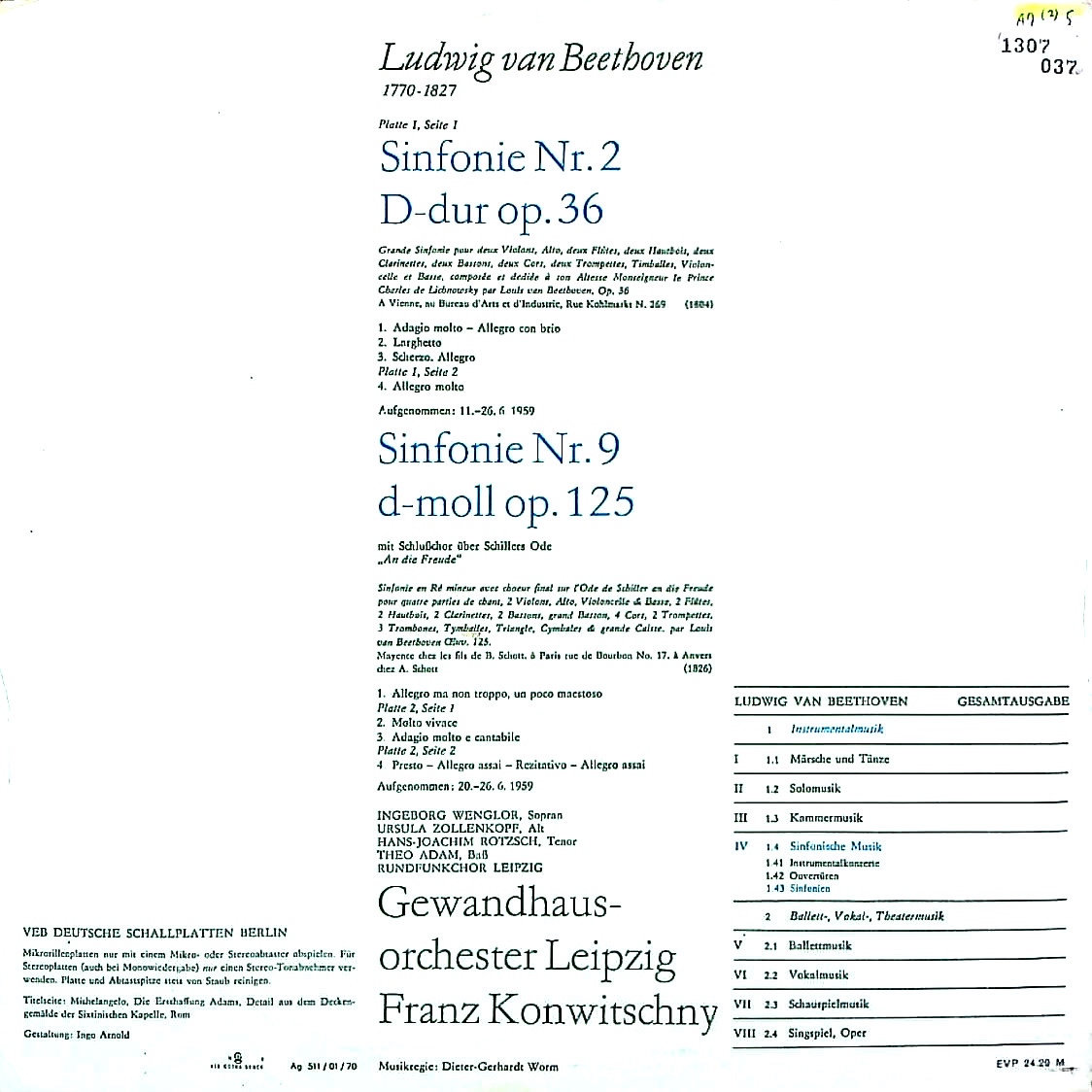

商品コード:1307-037n[ETERNA] F.コンヴィチュニー指揮ゲヴァントハウスo./ライプツィヒ放送cho. I.ヴェングロル(s) 他/ ベートーヴェン:交響曲9番Op.125「合唱」, 2番Op.36

商品コード: 1307-037n

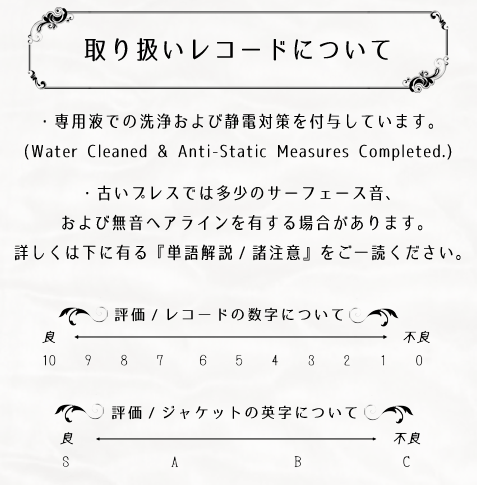

商品詳細:長ステジャケ入りが初出。但し825 106-7(緑/白V字ステレオ・旧デザインWジャケ)は相当な高額盤。1968年から黒盤になるが同じ黒盤でも約6種存在する。スタンパーにより音質・価格とも大きく異なる。しかし青盤より音質が良いのは確か。グレードにより音の鮮度が圧倒的に異なる。ETERNAのステレオは機材の開発の遅れから、西側より10年遅く始まった為、モノラル発売から10年以上後にステレオが発売される場合が多い。しかし、音の鮮度はDECCAに負けないほどの凄いサウンド。優れた音響技師と国家の期待があったのだろう。フランツ・コンヴィチュニー(1901- 1962)は現チェコ・モラヴィア生まれ。1930年、シュトゥットガルト国立歌劇場の首席指揮者を経て1949年よりライプツィヒ・ゲヴァントハウスo.の常任指揮者となり生涯その地位にあった(没年の1962年まで)。戦後、ゲヴァントハウス管弦楽団を世界有数の優れた管弦楽団に育てる。ここは250年を超える歴史を誇る由緒あるオーケストラ。歴代のゲヴァントハウス・カペルマイスターは、フェリークス・メンデルスゾーン、アルトゥール・ニキシュ、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーらが名を連ねる。1961年、コンヴィチュニー/ゲヴァントハウスo.の102名が来日。大阪フェスティバルホール、日比谷公会堂でベートーヴェン交響曲全曲演奏を行った。その翌年亡くなっている。これを聴いた方は本当に幸福な方である。コンヴィチュニー程聴衆に媚びない指揮者も珍しい。聴衆が居ても居なくても関係なしといった風情の虚飾が一切ないスタイルである。フルトヴェングラー好きからすると地味であっさりしすぎた印象を受けるだろう。無駄な音を出さず少ない音で最大限の表現をする。いや、しないといった方が正しい。むしろ表現をしない指揮者である。贅肉がそぎ落とされた引き締まった演奏といえば簡単だがしかし味わいが深い。この無作為こそがコンヴィチュニーの特徴で、一度このぶっきらぼうで渋い音でソッポを向かれると、とことん追いかけたくなる。ところが、いくら追いかけても後姿しか見せないのがコンヴィチュニーである。だからいつ聴いても全てを見ることができない、だから何度でも聴くことができる。この男が無類の酒好きで、あだ名をコンウィスキーと呼ばれていた。しかし団員とは深い絆で結ばれていたからこそ、機関車が突進するような演奏が可能だったのだろう。ステレオプレスは非常に種類が多く、細かく見れば10種は下らないだろう。だからこそプレス年代を細かく見極めて価格で調整している。高いほど古く音質が良いことを反映させている。

コンヴィチュニーの在庫一覧へ