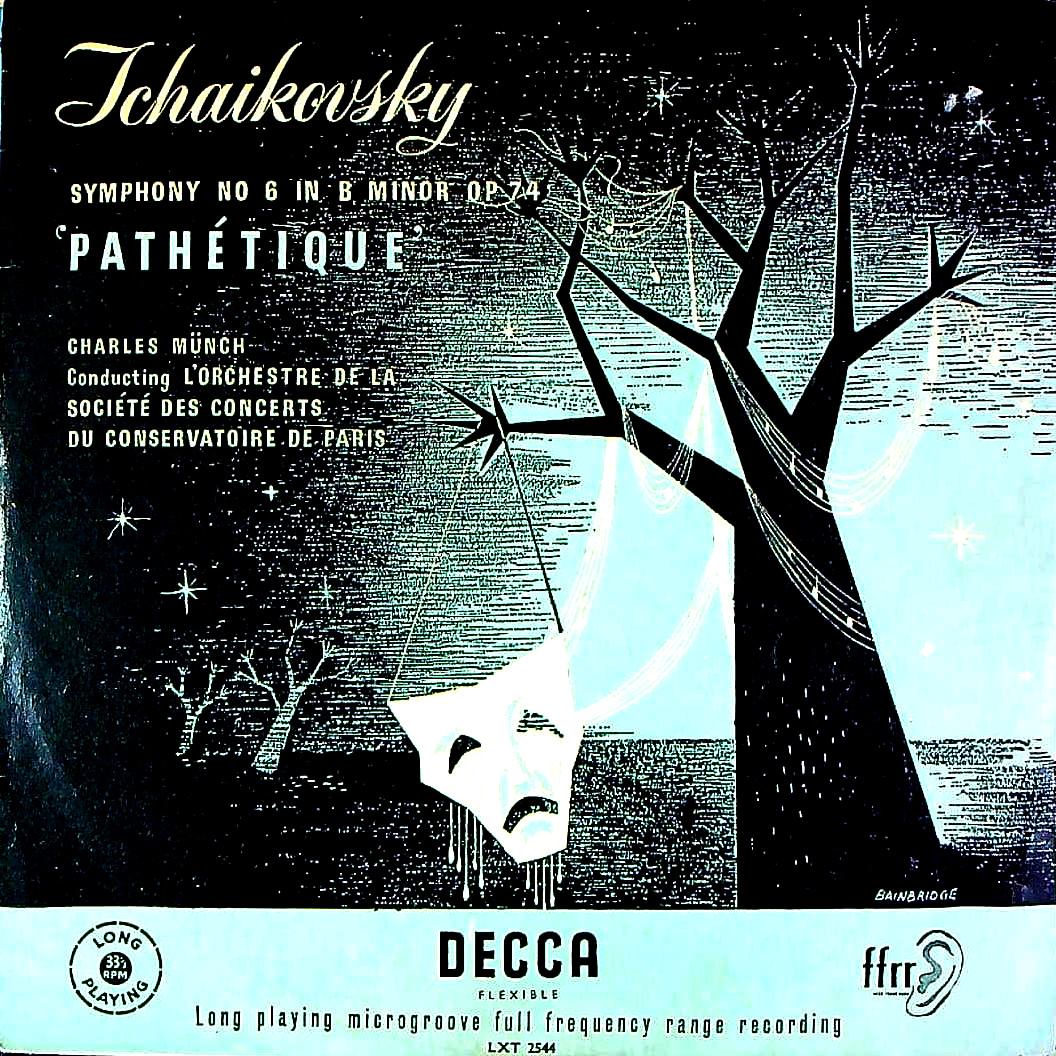

商品コード:1345-033[DECCA] C.ミュンシュ指揮/ チャイコフスキー:交響曲6番「悲愴」

商品コード: 1345-033

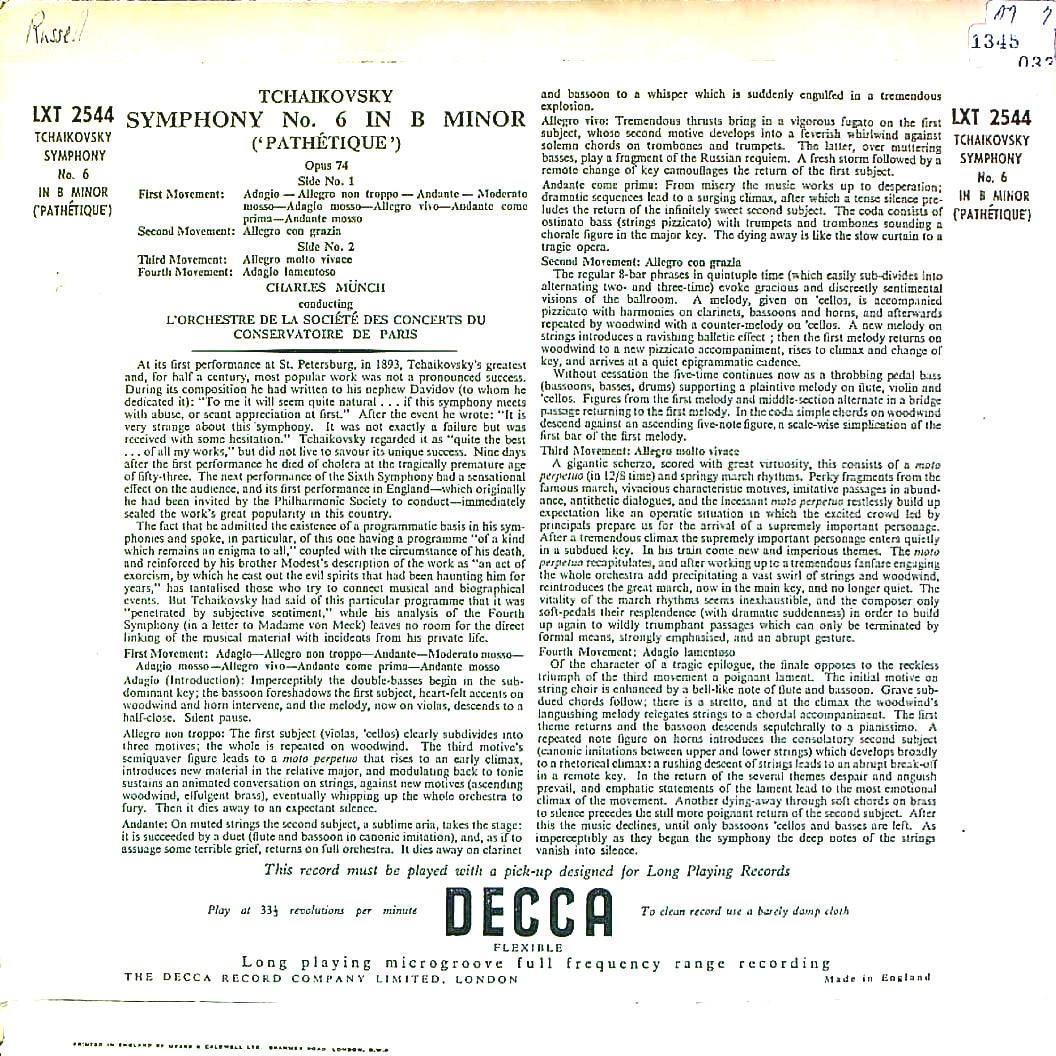

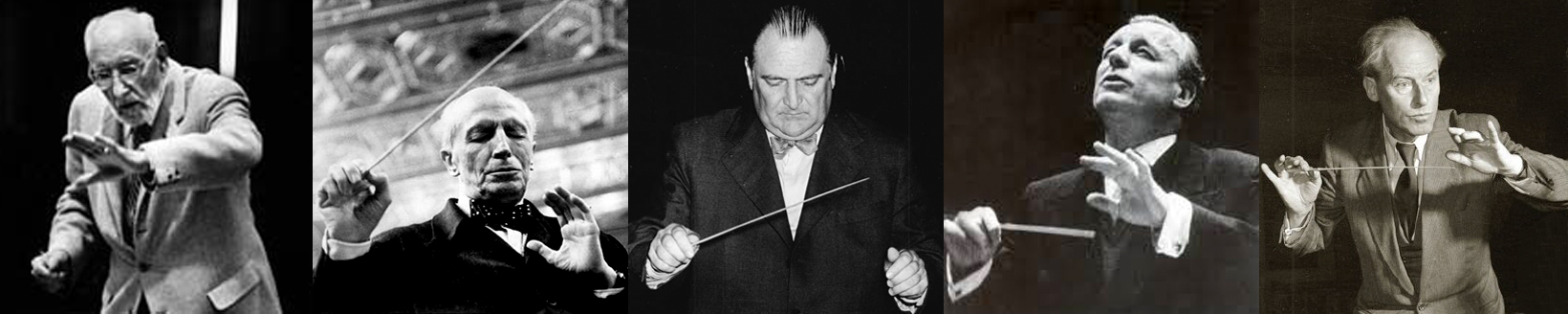

商品詳細:1951年のLP初出発売。1891年生まれのミュンシュは、1937年から46年まで、第11代パリ音楽院の首席指揮者の座にあり、クリュイタンスに後任を譲った。'49年~'62年まで、ボストン響の常任となったが、勝手知ったるパリ音楽院o.は、ミュンシュ自身、最も信頼を寄せたオケであったはずだ。この録音の'50~'51年頃のパリ音楽院は、世界でもトップレベルのオケ。ステレオが空々しく感じられる程の濃密な空気感とスタイリッシュな表現に、超が付く名演と思う! シャルル・ミュンシュ(1891~1968)はアルザス地方ストラスブール生まれ、当時のストラスブールはドイツ領、ミユンシュはドイツ系の音楽一家の出である。パリ音楽院でヴァイオリンを学び、ワルターが常任指揮者であったライプツィヒゲヴァントハウス管のコンサートマスターの後に指揮者に転進、パリでオーケストラを組織後、1938~1946年の間、パリ音楽院o.の首席指揮者となる。後任はクリュイタンスで1946年~1960年まで務めた。ミュンシュがボストンso.のオファーを受けずフランスに留まっていたなら、今日のクリュイタンスの実績は大きく変わっていたに違いない。 ミュンシュは1949年に渡米し、ボストンso.の常任指揮者を1962年まで務めた。ミュンシュといえばボストンso.によるRCA録音が多い為パリ音楽院管o.時代は忘れられがちながら、パリ音楽院o.との録音はDECCAに数点存在するが、どれもLPが始まる以前の録音なのでLPは全てSPからの復刻LPとなる。米国で活躍した指揮者の印象が強いのは確かだろう。チャイコフスキーの悲愴交響曲はこの1948年パリ録音と1962年ボストンso.とのRCA録音の2種で全てと思われる。1948年当時からミュンシュの上手さが光る演奏。バランスの良さはいつの時代でも変わらない。テンポも1940年代だからといって早過ぎることはなく、弦と管楽器の絡みも一体となり、フランス的な音色であまり悲壮感を感じさせない「悲愴」である。音楽としてはこちらも愉しめる。ミュンシュは1949年に渡米したので、ミュンシュ/パリ音楽院o.の録音はそれ以前のSP録音しかない。しかしDECCAのさほど年月が離れていない時期の優れた復刻技術により、通常の1950年代初期のモノラル録音と比べても殆ど遜色がない仕上がり。

ミュンシュの在庫一覧へ