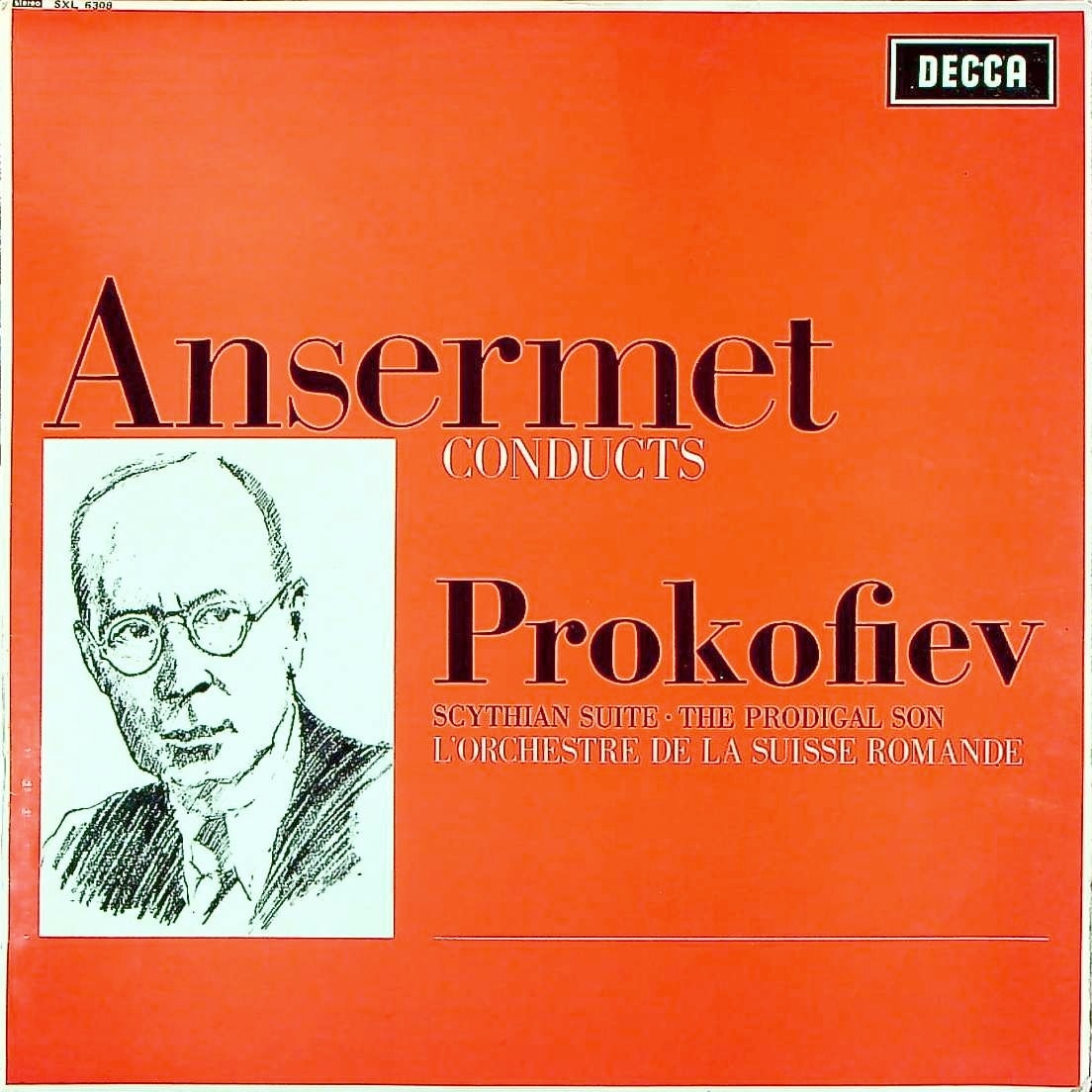

商品コード:1350-049[DECCA] E.アンセルメ/ プロコフィエフ:アラとロリー(全4曲) , 放蕩息子

商品コード: 1350-049

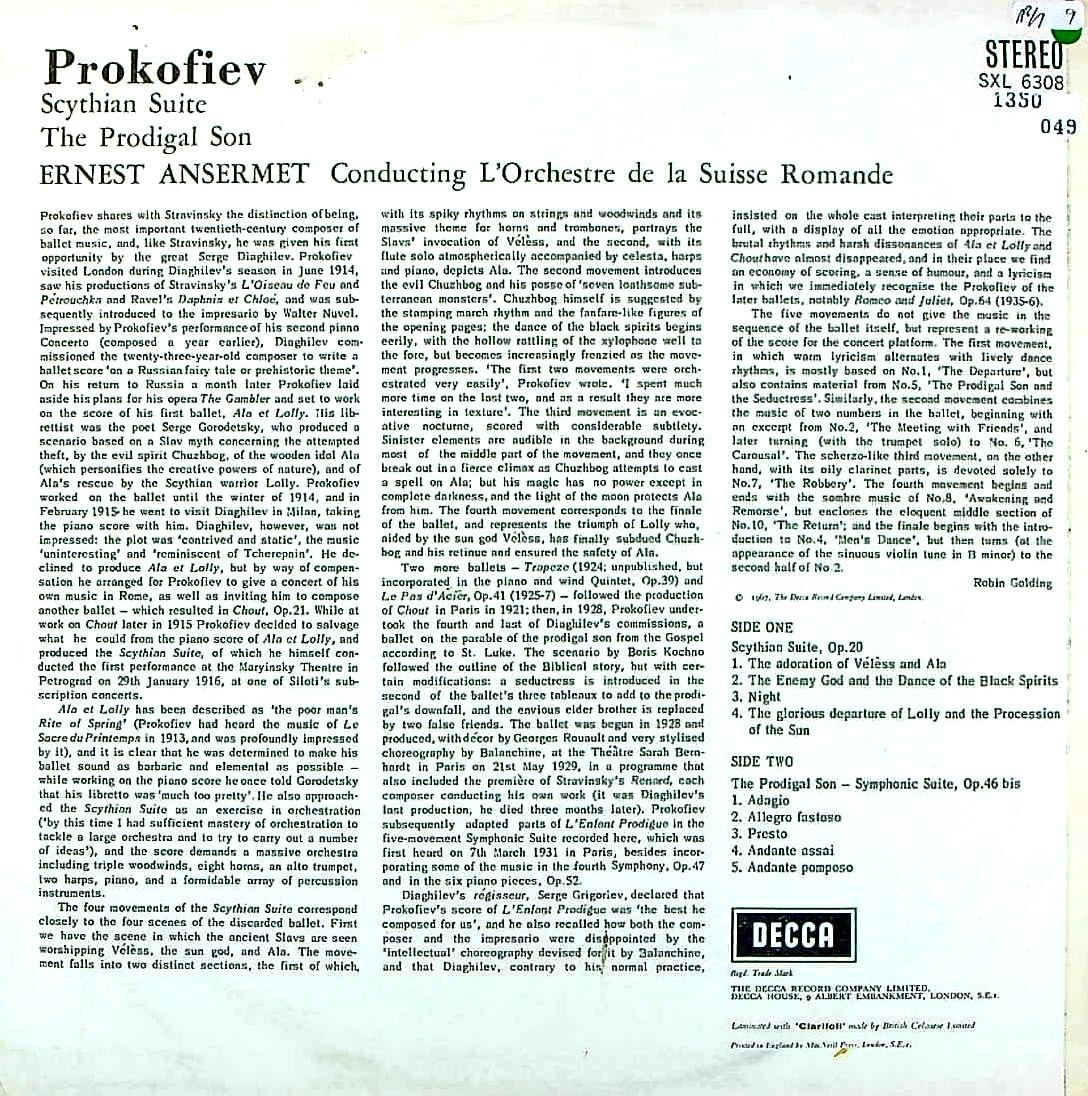

商品詳細:E.アンセルメ指揮スイス・ロマンドo.によるプロコフィエフ管弦楽曲集。バレエ音楽として作曲されたが、バレエ音楽としては成立せず管弦楽組曲となったスキタイ組曲。劇的な場面の変化、プロコフィエフ特有の旋律・和声・リズムをDECCA社を代表する指揮者の一人、E.アンセルメ指揮スイス・ロマンドo.の演奏で聴いていただきたい。スキタイ組曲は「アラとロリー」という副題が付く管弦楽曲である。もともとプロコフィエフはスキタイ人を題材としたバレエ音楽「アラとロリー」として作曲し、スケッチを書き上げたところでセルゲイ・ディアギレフに示したものの、ディアギレフの関心を惹くことに失敗した。ディアギレフは、これは「春の祭典」の二番煎じだ、と言って断わったという。そこで、演奏会用の管弦楽組曲「スキタイ組曲」として書き直された。バレエ音楽としては成立しなかったが、本来の曲名である「スキタイ組曲」に、「アラとロリー」の題名が添えられることが多い。4つの作品からなりそれぞれに表題が付く。1曲目「ヴェレスとアラへの讃仰」は野蛮で色彩的な音楽は、スキタイ人の太陽信仰を表している。兇暴な部分は太陽神ヴェレスを、柔和な部分はその娘アラを表している。2曲目「邪神チュジボーグと魔界の悪鬼の踊り」はスキタイ人がアラに生贄を捧げていると、7匹の魔物に取り囲まれた邪神チュジボーグが野卑な踊りを舞い始める。3曲目「夜」は邪神チュジボーグは夜陰に乗じてアラを襲う。月の女神たちがアラを慰める。4曲目「ロリーの栄えある門出と太陽の行進」は勇者ロリーがアラを救いに現れる。太陽神ヴェレスがロリーに肩入れして、チュジボーグを打ち負かす。勇者と太陽神が勝ち、日の出を表す音楽によって組曲が終わりとなる。確かにディアギレフの指摘は当たっていて、ストラヴィンスキーの「春の祭典」に似たような曲想を持つ大きな編成が要求される規模の大きな楽曲となっている。しかしプロコフィエフの特徴はしっかり出ていて、予測不能な旋律、風刺的な叙情性はストラヴィンスキーにはないものである。この独自の境地こそプロコフィエフらしさといえる。スキタイ組曲は「春の祭典」のようなヒット作とはならなかったが、大きな存在感を西側に残した。尚スキタイ人とは現在の南ウクライナの辺りで、紀元前に活動した遊牧民族。ロシアの人々にとって、スキタイ人は太古の騎馬民族というロマンティックな想像を掻き立てる存在である。B面の「放蕩息子」もディアギレフから委嘱された3幕のバレエ音楽(全10曲)で、自身で交響組曲(全5楽章)に編曲している。1929年作の「放蕩息子」がバレエ・リュスでの最後の作品となった。同年8月にディアギレフは亡くなりバレエ・リュスは解散したからである。幅広いレパートリーを持つアンセルメだがロシア作品に対しては異常なほどの理解を見せ、他の西側指揮者の追従を許さない。安心して身を任せられるアンセルメのプロコフィエフ!

アンセルメの在庫一覧へ