商品コード:1355-009[VSM] Y.メニューイン(vn) / バッハ:無伴奏Vnソナタ, パルティータ(全6曲)

商品コード: 1355-009

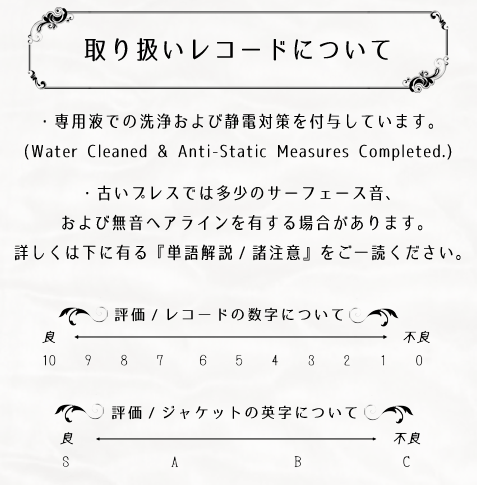

商品詳細:メニューインは無伴奏全曲を計3回録音。初回はSPで1934~36年、2回目が当モノラル録音1956/57年。3回目は1973~75年。1916年ニューヨーク生まれの神童は18歳でSP録音。エネスク級の音を出していたSP録音とは比べる余地もないが、LPで聴くには丁度良い時代。ヴァイオリニストとしての力量が問われる無伴奏、40歳の彼の脂の乗った時期でもある。いわゆる聴かせる演奏ではない、地味である。しみじみと語り、イマジネーションが膨らむ無伴奏。じわじわ沁み込む。メニューインの全曲録音は3回で以下のように変遷。1934年5月~1936年2月 SP→1956年9月/1957年5月→1973年3月~1975年7月売。ソナタ1番のみ1951年10月の日本録音があるらしい。他ソナタ3番+パルティータ3番が1956年ハンガリー録音がある。昨今、何かと軽視されがちなメニューイン、確かに多くの録音の中には中途半端な録音が多いことは事実である。1956~7年の無伴奏に関してはゆっくりしたテンポで含蓄に富んだ演奏である。自己主張が乏しい月並みな演奏であるとの評価が通常かと思われる。しかし、少年期から神童に祭りあげられ、デビュー前にマスターしておかなければならないヴァイオリニストとしての基礎技術が欠けたまま大人になり、何の特徴もなかったメニューインに出来うる最大の表現が、この月並みな演奏であった。メニューインに有って他の奏者にはないものは何か?それはもはや精神力以外にない。「こんな不出来な自分ではあるが、今出来る限りの力を絞って演奏しています」--この自分をさらけ出し、「どうぞ反面教師にしてください」とでも言わんばかりの演奏。よく聴いてみると、本当に下手である。殆どの方はその向こう側を見る前に中止してしまうはずである。しかしバッハは優等生だけが体験できる浅い音楽ではない。何人であれ、バッハの神髄へ近付く権利はある。その意味でメニューインは当時の足らない力でバッハの神髄へ近付く努力をしているようには感じられないか?下手でも誠心誠意、神髄へ近付く努力をしていること自体に芸術と美があるのではないだろうか。昔から日本にはわびさびという、不完全(本来の意味ではない)なモノに美を見出す文化がある。日本人ならメニューインのハンデを持ちながらも努力し、不完全をさらけ出した演奏に何かを感じるはずと考える。バッハにはこういう演奏も許容する包容力がある。

メニューインの在庫一覧へ