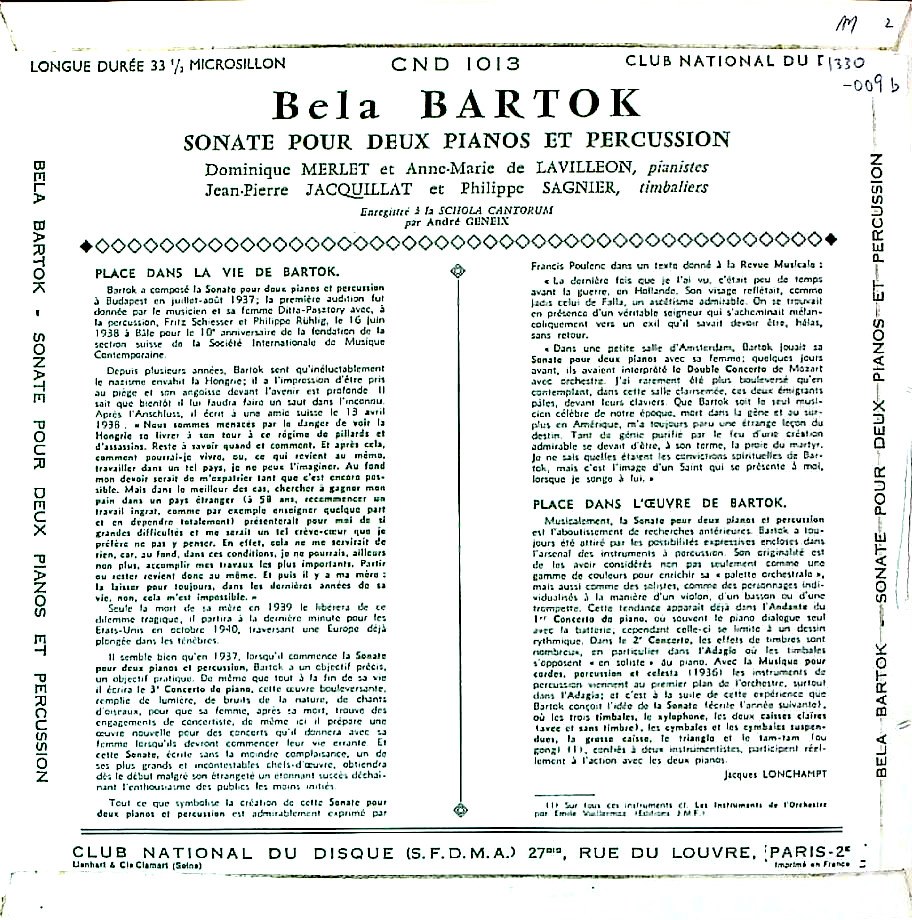

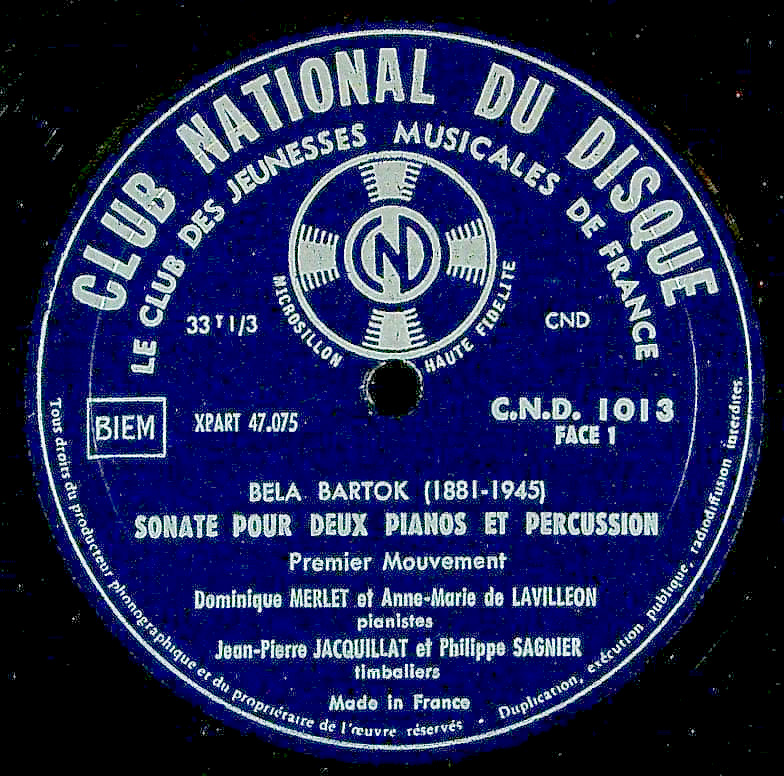

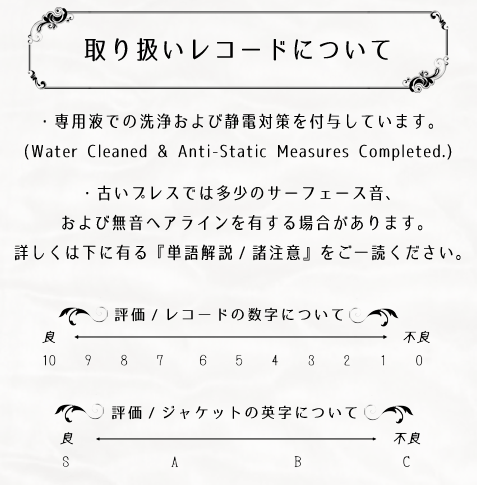

商品コード:1330-009b[CLUB NATIONAL] D.メルレ, A-M.de.ラヴィレオン(pf)/ バルトーク:2Pfと打楽器のためのソナタ

商品コード: 1330-009b

商品詳細:バルトークの「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」はバルトークが1937年に作曲した2名のピアニストと2名の打楽器奏者のための室内楽曲。1940年には2管編成の管弦楽を加えた協奏曲版(『2台のピアノと打楽器のための協奏曲』 Sz.115, BB 121)も作られた。初演は1938年1月16日にスイスのバーゼルで行われたISCM(国際現代音楽協会)バーゼル支部創立10周年記念演奏会において、バルトーク夫妻のピアノ、フリッツ・シーサー(Fritz Schiesser)、フィリップ・リューリヒ(Philipp Rühlig)の打楽器によって行われた。スイスの指揮者、パウル・ザッハーが主催するパウル・ザッハー財団からの委嘱作品である。パウル・ザッハーが、1937年の春に、自身が代表を務めていた国際現代音楽協会バーゼル支部が、翌1938年初めに行う10周年記念演奏会を開催する予定であり、その記念に新作を初演する為の委嘱である。パウル・ザッハー財団の委嘱はこれが最初ではなく、1936年に「弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽」を注文していた。この曲も1937年1月21日にザッハーが指揮するバーゼル室内管弦楽団によりバーゼルで初演された。打楽器を使った室内楽という新たなジャンルを開拓したバルトークは2度目の委嘱も快く引き受ける。前年に完成した「弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽」と同じく打楽器が活躍するが、その扱いは更に音楽的になり、打楽器が真の音楽性の中で生かされる極限を示している。バルトークは「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」をもとに協奏曲版を編曲し、1940年に完成している。オリジナル版の構成はピアノ1:指揮者を兼ねる、ピアノ2、打楽器1:ティンパニ3、シロフォン、スネアドラム(響き線ありとなしの2種類)、打楽器2:シンバル(合わせ式および吊り下げ式)、バスドラム、トライアングル、銅鑼(タムタム)、打楽器奏者が2名で困難な場合は、シロフォンを独立させて第3の奏者に演奏させるという構成で、これまでにない室内楽のスタイルとなった。この録音では打楽器は、J.-P.ジャキラとP.サニエの2人がそれぞれ打楽器1と打楽器2を担っているようである。バルトーク自身が意図していた「2台のピアノと2人の打楽器奏者による4重奏曲」という形となっている。1955年頃の録音と思われ、LPでは早い時期の録音である。第1ピアノのドミニク・メルレは1960年代に入りCycnus、Accordにも多くの録音を行っているフランスのピアニスト。これはドミニク・メルレの最初期録音といえる。現代曲だが、打楽器を取り込んだ新しいジャンルの開拓者であるバルトークのこれら作品を愉しむには良い録音である。

メルレの在庫一覧へ