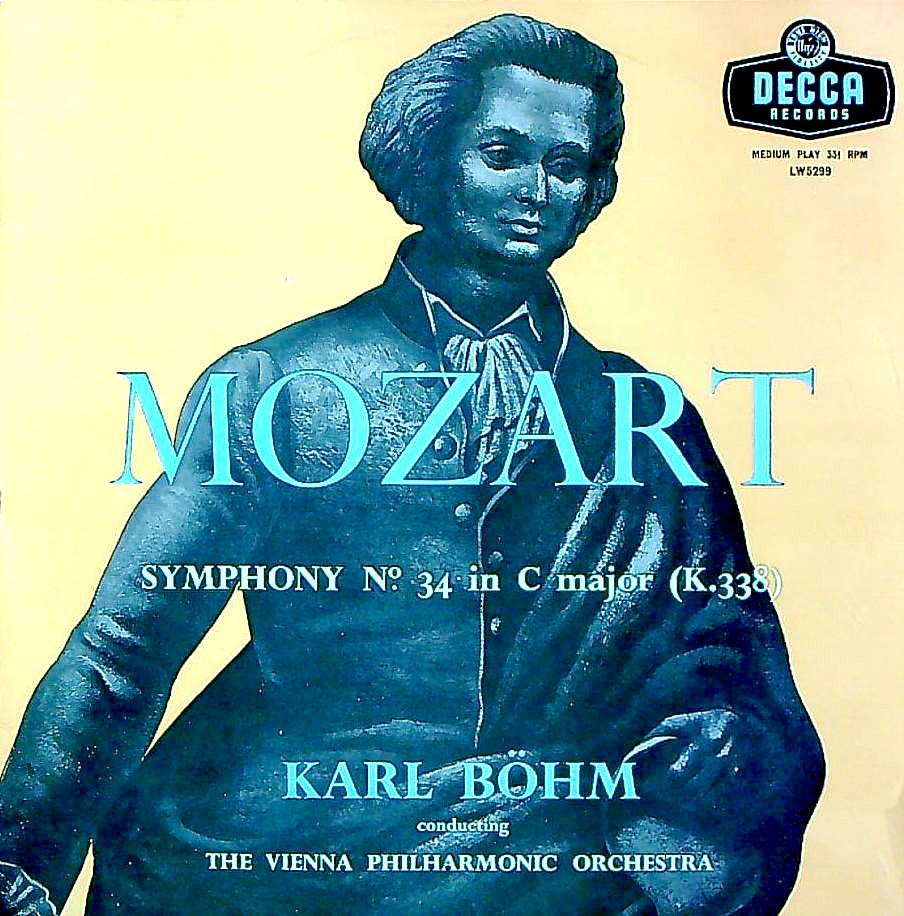

商品コード:1343-005p[DECCA] K.ベーム指揮/ モーツァルト:交響曲34番

商品コード: 1343-005p

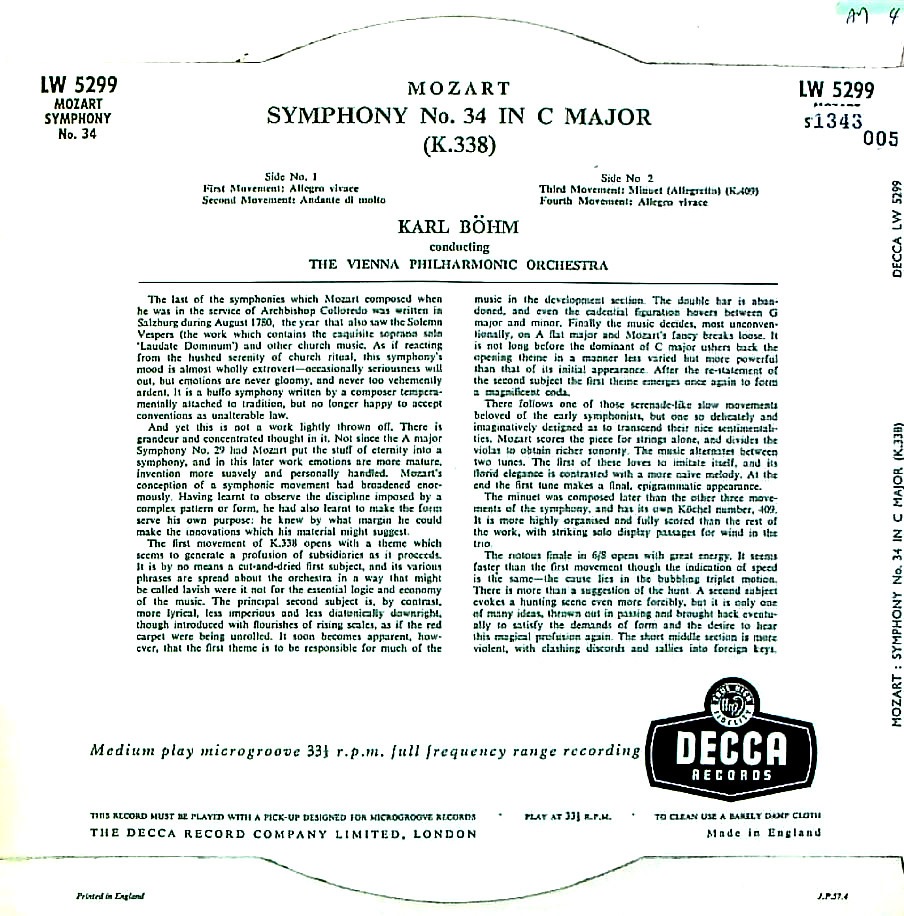

商品詳細:カール・ベーム( 1894 - 1981)はオーストリア・グラーツ生まれの指揮者。学位は法学博士(グラーツ大学)。称号はオーストリア音楽総監督、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者。ブルーノ・ワルターに大きな影響を受けたと言われる。ワルターとの交遊関係は戦中戦後を通じて続くこととなるが、その中でモーツァルトの奏法に関してはワルター譲りと言われる。1934年に ドレスデン国立歌劇場総監督に就任。R.シュトラウスゆかりのドレスデンに転任すると、1935年にはR・シュトラウスの「無口な女」の世界初演を行い、さらに1938年にはR.シュトラウスから献呈された「ダフネ」も世界初演した。1954年に2度目のウィーン国立歌劇場総監督に就任。1955年11月には連合軍の爆撃により焼失していたウィーン国立歌劇場が再建され、この記念すべき再開記念公演の「フィデリオ」を指揮した。録音ではDECCAと契約していた。結局べームのウィーン国立歌劇場総監督時期は1943–1945年と1954–1956年の2期に分かれる。べームの退任の理由はウィーンの聴衆のベームに対する批難であったと言われる。ウィーンを留守にしてアメリカやヨーロッパ各地に遠征ばかりしていることに対する批難である。ベームは4年もの契約を残して1956年に辞任してしまう。後釜はカラヤンであった。一説にはカラヤン派の陰謀だったとも言われる。こうしてベームは1956年を最後にウィーン国立歌劇場を去り、以降二度と特定のポストに付いていない。この出来事がベームのトラウマになってしまったことは想像に難くない。1970年代にDGGに移籍した後にべームはウィーンpo.と録音はしているものの、それらは客演としての録音である。DECCAにおいてはウィーンpo.との録音は退任の年である1956年がモノラル最後の年となった。ステレオでは1960-70年代の数点の録音がある。DECCAにおけるモーツァルトの交響曲に限ってはウィーンpo.との録音は34番と38番の2曲だけという事実は意外でもある。これはそのうちの1曲である34番の10"盤である。実は1955年に34/38番の2曲入り12"がLXT 5111でリリースされ、1957年頃何故か34番の1曲入り10"がリリースされた。38番の10"は存在しない。なお、1970年代に入りDGGにて29/35/38/39/40/41番の5曲を録音している。38番の1曲だけがウィーンpo.と2回録音された。ベルリンpo.とは1960年代~1970年代の長期に渡って全曲録音を行った。流石にDECCA時代のモノラルの音質はパワーと瞬発力の点で数倍上回る演奏である。DGG録音の前にDECCA録音を抑えるべきは当然である。1曲入り10"は溝の点で有利であることは間違いない。

ベームの在庫一覧へ