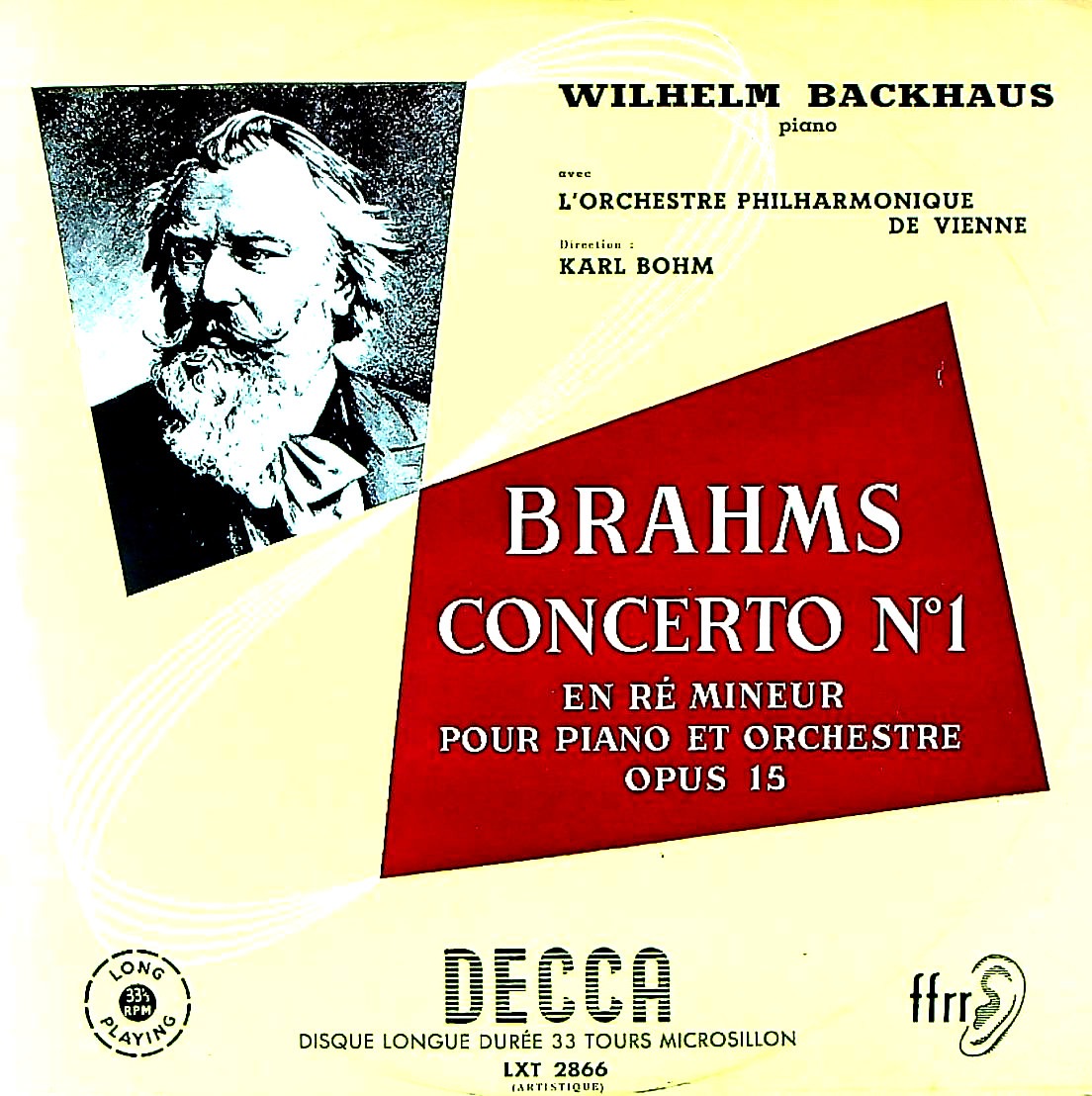

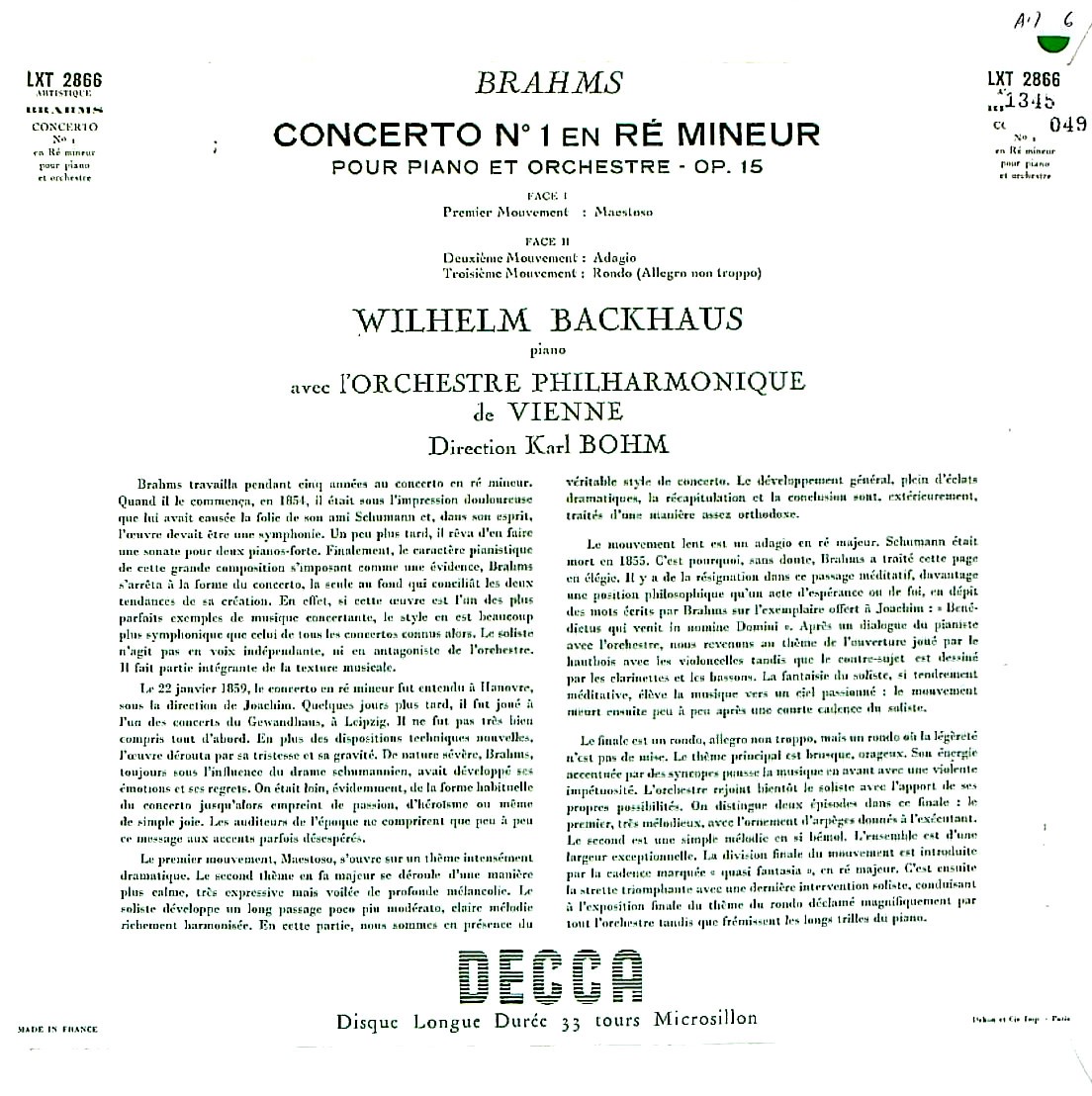

商品コード:1345-049[DECCA] W.バックハウス(pf)/ ブラームス:Pf協奏曲1番

商品コード: 1345-049

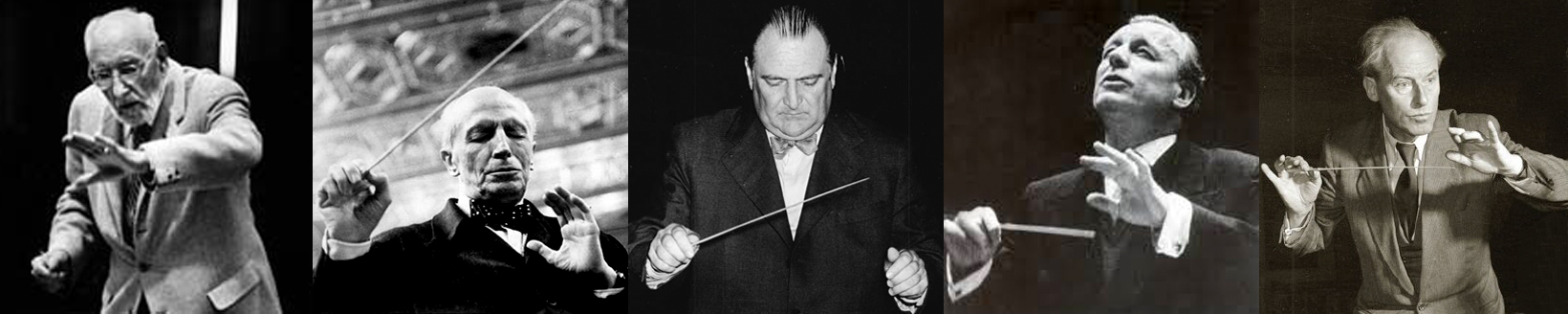

商品詳細:バックハウス/ベーム/ウィーンpo.という黄金のトリオはベートーヴェンの3番の他、ブラームスの2曲も録音している。1番は1953年6月ウィーン。因みに2番はかなり離れて1967年の録音となり、2番のモノラル旧録音はベーム/ウィーンpo.ではなくシューリヒト/ウィーンpo.であった。1番はモノラル録音1回限りである。多くの人がバックハウスといえばベートーヴェンを連想されるようである。ヴィルヘルム・バックハウス(1884 - 1969)はドイツ・ライプツィヒ出身のピアニスト。1909年、協奏曲を世界で初めて録音するソリストに抜擢され、7月15日、ランドン・ロナルド指揮、新交響楽団(現ロイヤル・アルバート・ホール管弦楽団)との共演で、エドヴァルド・グリーグのピアノ協奏曲の一部を録音した。LP期では1950年頃からDECCAの専属としてベートーヴェン、ブラームスなどを録音。ベートーヴェンでは2回のソナタ全集録音がよく知られる。ベートーヴェンの協奏曲に関しては計画的に行われた録音ではかなったようである。何より1番の録音がない。ブラームスに関しては2曲しかないことから、1番は1953年ベーム/ウィーンpo.。2番が先でシューリヒト/ウィーンpo.との1952年5月の録音である。こちらもやはり計画的な録音ではないようである。2曲だけなのに指揮者が異なり、ベームとシューリヒトと、かなり資質の異なる指揮者である。もっともこの曲は指揮者以上に性格の異なる曲である。1番にはベームがより好ましいということだろうか?「ピアノ助奏つきの交響曲」と呼ばれる1番がよりオケに比重が高い曲といえる。それがベームとした理由ではないだろう。単純にDECCAでのスケジュール的なモノだった可能性が高い。曲の性質が異なるがゆえに同じ指揮者でなくとも、問題はなかったともいえるのである。バックハウスらしさといえば、強烈な個性は薄く、質実剛健、謹厳実直と言われることが多いが、実はかなりリリカルである。主情的ではないが、かといって理知的でもないオールラウンドタイプではないだろうか?良い意味でそっけないくらいシンプルなピアニストといえる。従ってスタンスはベートーヴェンと何ら変わらないが、聴衆側が勝手にベートーヴェン弾きとしているに過ぎない。確かにベートーヴェンよりもインパクトは小さいが、これこそバックハウスらしい演奏なのである。何故か1番はこの録音の1回限りでステレオによる再録音はしなかった。

バックハウスの在庫一覧へ