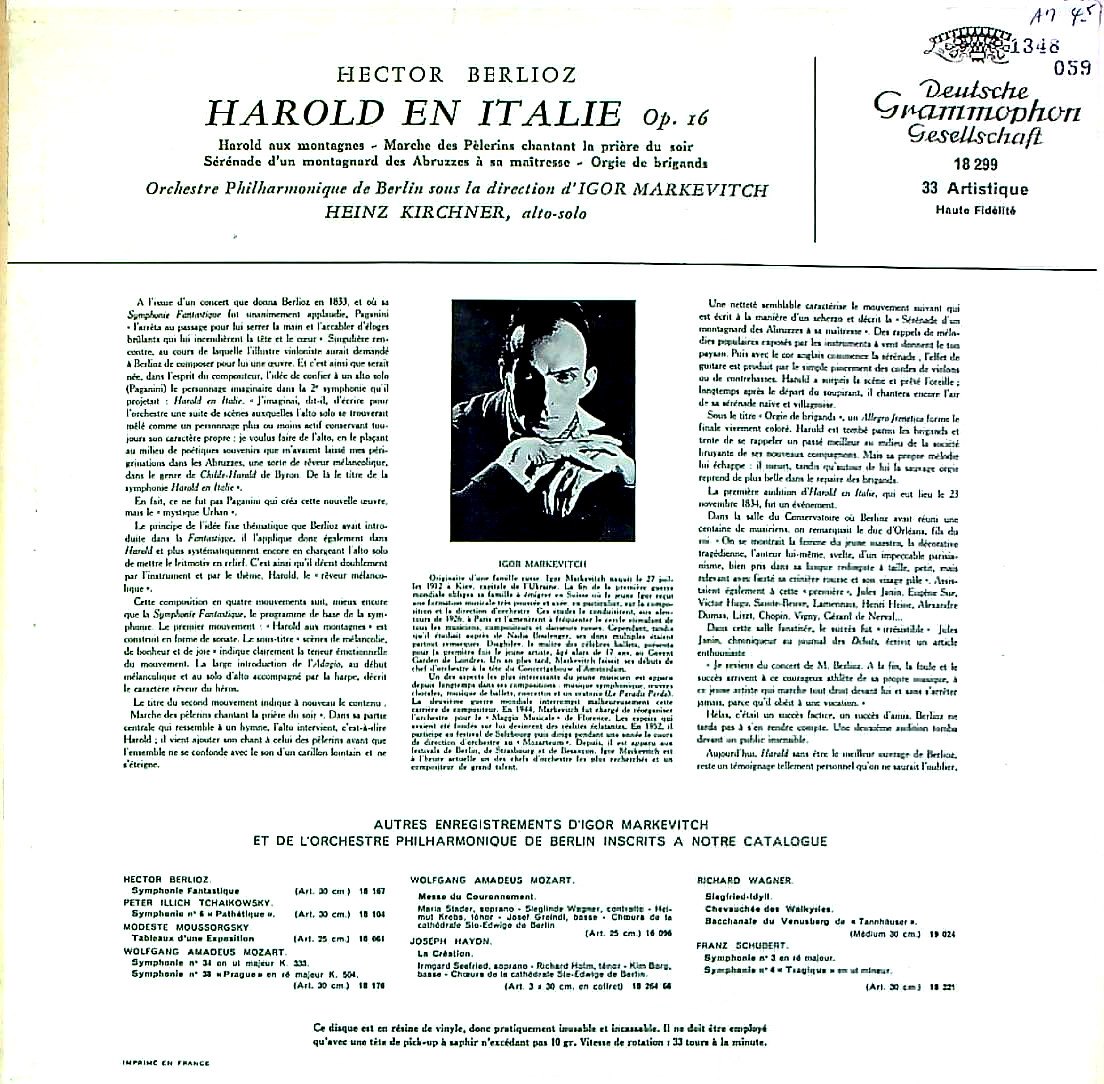

商品コード:1348-059[DGG] I.マルケヴィチ指揮 H.キルヒナー(va) / ベルリオーズ:Va独奏と管弦楽のための交響曲「イタリアのハロルド」

商品コード: 1348-059

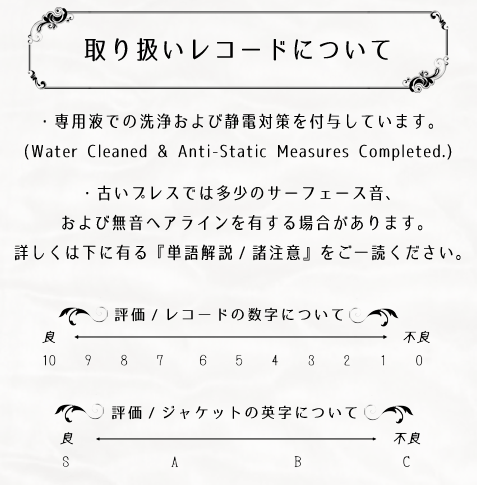

商品詳細:マルケヴィチはロシア生まれだが、若い頃パリで勉んだ為か、フランス的な感覚を身につけている。'50年代前半はCOLUMBIAに在籍する一方、1953~54年の2年間はDGGでいくつか録音しており、どれもドイツ系とは異なる良い録音。1950年代中期はマルケヴィチにとってDGGと仏COLUMBIA、つまりパリとベルリンを行ったり来たりしていた時期のようである。カラヤン支配前後にベルリンpo.を客演する指揮者は多かったがベルリンpo.はどんな指揮者をも受け入れて、ウィーンpo.のように一定水準のレベルを保てた優秀なオケであった。勿論指揮者の色に染めることもできる。マルケヴィチはまだフルトヴェングラーが生きていた時期のベルリンpo.を振ってこのフランス作品を録音している。カラヤンですら引き継いですぐには思うようにはコントロール出来なかったベルリンpo.にはこの演奏のような伝統のスタイルが確立されており、指揮者はそれをベースにいかに自身の個性を出すのかが課題であったと思われる。「イタリアのハロルド」はこれがDGGでの最初の録音となった。フルトヴェングラーが亡くなってから約1年後の録音である。マルケヴィチのお蔭でベルリンpo.はフランス作品に対しても抵抗感が無くなり自信がついたのではないだろうか?重厚感は申し分ないが決して重すぎず、フルトヴェングラーの癖が残る当時のベルリンpo.がしっかりマルケヴィチの意思に従っている。マルケヴィチの抑えが強く効いて、上手いバランスが取れている。フルトヴェングラーが亡くなる前後のベルリンpo.の音が聴ける貴重な録音ともいえる。フルトヴェングラーは1954年11月に亡くなった。尚カラヤンはこの曲を録音しなかった。マルケヴィチの録音を聴いてしまったことが原因ではないだろうか。1965年頃までベルリンpo.での生彩がない原因はフリッチャイの存在とばかり思っていたが、西側からクリュイタンス、ケンペン、マルケヴィチと多くの巨匠がベルリンpo.を客演していた事実を思い出す。オケの団員は音楽観の強さを持つ指揮者に惹かれるはずだが、マルケヴィチもその一人だったことは演奏を聴けば理解される。この録音ではヴィオラのハインツ・キルヒナーのデリケートで抑制されたソロがなんと優雅なことか、指揮者と曲への敬意が溢れ出た演奏はプリムローズでさえ、褒めるに違いない。ハインツ・キルヒナーはシュトットガルト室内o.のメンバーでバルヒェットQt.のヴィオラ奏者であった。VOXに多くの録音を残している。これは唯一のDGG録音ではないかと思われる。

マルケヴィチの在庫一覧へ